跨越倦怠:流动的友谊

“接着「跨越倦怠:学会玩,学会放松对生活的控制感」,说着说着,一个又一个可爱的小故事冒了出来,跨越倦怠的一年,变成了找回自己,找到友谊,学会真正的跟着生活飘浮的一年。

我很想分享这些小故事,比起对倦怠的公共性描述,我更想讲述一些私人经验,将这些故事里的小画面传递给你,即使只是一些小小的碎片,都希望你能获得一点快乐和鼓舞。”

by madi

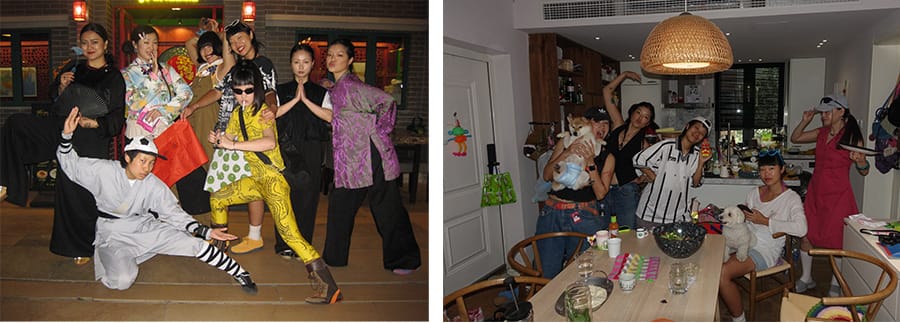

快乐家族的快乐故事

madi:我们可以讨论一下快乐家族。

刘怡:我是19年底搬到上海,认识现在的几个好朋友是在封城的时候,大家之前也是认识的,封城让我对她们有了更深、更好、更有意思的印象。那时候我还不是一个主动做饭的人,这几个朋友对生活有一些标准,他们更愿意为美食操心,可能会购买更多可爱的、比食物更上升一点的美好食物。

封城那段时间很难找到粮食,有的人在蛋糕店工作,在家里做了蛋糕。这时我们会问谁能出门,就把这个东西分给其他几个好朋友一起吃。我就骑车去她们的区,我在长宁,她们住徐汇,虽然不是很远的路,但是当时从长宁跨越到徐汇,简直是翻山越岭,我们一起在这个事情里患难与共了。开放之后,我们就更密集的在一起玩。

madi:我重新开始和刘怡相处,她给我介绍这些朋友的时候,会说这些朋友让她与上海的关系更近了,后来我和刘怡更熟悉起来,也让我觉得与上海有了连接。

快乐家族的这些女孩可能是设计师或者创意相关行业的人,她们都喜欢各种可爱的东西,都是对审美有要求的人。她们很多时候会一起做饭,还有各自给对方过生日。在所有活动中,她们会非常认真地对待所有细小的事情,会认真思考食物、包装或礼物,隆重地去准备。

去年有一天我在刘怡家待到很晚,她说我们马上要去给朋友偷偷庆祝生日,大家就蹲在她楼下,等到12点去找各种理由把她叫下来,把礼物送给她。

刘怡:送了一辆电动车。

madi:她们集资给那个朋友买了一辆电动车,她们就蹲在楼下,愚蠢地想了各种办法,想把那个女孩骗下来,又不让她知道,还准备了礼炮,电动车上挂上大红花剪彩那种。

鸽子:她们非常认真地完成所有事情。

madi:我后来思考,在我们现在的生活中,很多节日和庆典对我们来讲是丧失意义的,或者我们并没有认真地去过。这些节日和活动本身已经丧失了原始的庆祝性和神性。我认为她们在制造这种神性,在那一刻会深刻地感受到,这种神性会把大家连接在一起,这就是人与人之间的凝聚感。

鸽子:如同单纯的狂喜。

madi:因为大家都相信地去做这些蠢事,都非常投入,所以就狂喜了。

刘怡:我非常喜欢做蠢事,很多事情不蠢就没有意义。工作的时候,稍微聪明点可以,但其他时候,因为生活有点无聊,比如下雨天特意出去吃饭,可能会发生一些有趣的事情,有点像对抗无聊。

鸽子:我想到另一位心理咨询师朋友与我分享她的观察。目前很多人在倦怠或者困境中的状态都是“过度精明的”。你和刘怡都提到蠢或者快乐,实际上它对抗的是社会要求。社会让人变得精明,有许多预期和目标感,然后逐步去完成KPI。故意去促使自己与之对抗,为生活建立没有意义中的有意义、单纯的神性和欢乐,从而就能建立真实的活着的体验。

刘怡:而且这个非常私人,我认为这种快乐并非公共节日的快乐,这样才显得更加定制化。

我北漂时的朋友,他们都有共同的北京气质,更喜欢摇滚乐,更朋克,可能看起来过得更脏和糙。可能我们在北京完成学业后进入工作和生活,独立成长的时期是在北京培养的。因此我们离不开朋克、摇滚和叛逆的人。我认为读完书后直接在上海的朋友身上的商业气质可能比在北京转过来的人要多一些。

madi:我还是觉得这可能与年龄和时代有关。

在北京的时候,我们是20岁出头的人,特别需要去冲撞世界。在那时我们遇到了摇滚乐的北京,我认为它里面不是很多生活,更多的是我们需要那种摇滚乐的时刻,那是北京的记忆。来到上海可能已经到了下一个阶段了,上海本身是一个更生活的城市,包括快乐家族的女孩们,她们认为生活更重要。

例如有一个part time,我会去问她们是否愿意做,但她们会选择。即使大家生活不富有,但是她们会考虑如果这个事情占用我的时间,或者扰乱现在的生活节奏,不是必须要做的,她们是把生活排在前面的。你似乎不会认为她们一定要做出超级厉害的事情,更多的是过好生活。这是我从年轻一代身上学到的东西。

鸽子:我认为我们付出了巨大努力,经历了许多事情才能接受并理解我们在这里不是为了完成一件大事情,学会放下使命感。她们一开始就很自然地接受了这一点,我们追求的是宏大叙事的感觉,她们更多地是去表达自己的快乐。

在那个年代,我与许多艺术家交流,他们认为做艺术就一定要进入美术馆需要青史留名,否则这件事就不算完成。那个年代的人很少表示,即使画三年画办一个小画展也会很开心,我的画在咖啡馆里面展出,或者做一本小册子,就能感到很幸福。

经过很多磨练,大家才明白从小事情和生活中寻找单纯的快乐和满足,不要过于把自我实现寄托在宏大的事情上。

互联网时代,流动的友谊

madi:鸽子你说过,你的生活正在消费降级,包括房子也在对外出租。我看刘怡的生活,她通过网络连接到各个地方的朋友,比如纽约、曼谷或者回北京,她都有朋友可以收留她。如果出门的时间较长,她们也会把房子出租,包括她们去住朋友家,可能会主动交房租。这似乎是我们那一代人不会思考的问题,这一代人自然而然地基于同一种消费观念形成了一种社交方法。刘怡总能够比较清楚地找到类似生活价值取向的朋友,刘怡你是如何判断这个人是否是自己人的?

刘怡:我首先判定的不是他是否是自己人,先排除那些不是自己人的人,不跟他玩。

如果他身上有一个特点不是我喜欢的,我就先不跟他玩,或者等到有缘分之后再跟他玩。我相信缘分是流动的。例如我与madi认识13年,在公司的4年里我们都不是朋友。那4年里说的话不如现在一天说的话多吗?对朋友的感觉是,你不会非要跟他交朋友,一切都是自然而然地,不需要去争取。

包括穿衣服也是一样的。假如你今天穿得很摇滚,去了嘻哈的派对,恰巧有一个人也穿得很摇滚,你们两个都去错地方了,你们可能在那天就变成朋友了。但是也许,你穿了很嘻哈的衣服去了嘻哈的派对,你跟其他嘻哈的朋友变成朋友,和这个摇滚的朋友就错过了,这就是一些美丽的错误。

所以我觉得这些朋友都是一种感觉,大家没有刻意经营友谊,反而是有一些共同点让彼此理解,或者在当下有一个能共享的时刻。在需要帮助的时候,你愿意询问他,并且你不在乎他可能拒绝你,完全不害怕丢脸。

madi:我觉得这是一种交往能力和生存能力,你了解如何向他人发出邀请,也可以接受拒绝。现在许多人很难迈出这一步,只能依靠自己的能力将生活建立得特别安全,解决很多自己的问题,而不是寻求其他人的帮助来解决这个问题。尤其是刘怡在这方面特别开放和勇敢,这是目前越来越稀缺的能力。

当我决定独立出来的时候,我想象了很多具体画面,逐渐发现真正需要放松下来,开放地接受很多事情和新人的出现。这些不就是我想在创作中追求的惊喜感吗?我就得选择这种生活方式。

刘怡:流动的生活。

madi:对,这是你的本源,上班、中产的生活也不是错误。但对于我们这样的人,你终于认可这就是你想要的刺激和相应的交换,你应该过什么样的生活。现在是清醒认知它的时刻。

鸽子:我特别有感触。也是在疫情期间的时候,那时我们已经结婚很久了,在外面看都很稳定。但我突然有一种特别强烈的危机感,我认为我有一个很强的内核,就是想要保持流动性,保持完全的开放,让所有东西在你生命里面流动起来,你才可以继续的成为你自己或者做你想要成为的样子。

生活一旦固定,尤其在疫情期间,你无法出门,无法行动,逐渐失去欲望,没法继续观看世界,开始保护自己。那时我有非常强烈的危机感,我必须打破这个限制。那时我们把所有房子都租出去,直到现在都没有家。我知道一定不能建立自保的感觉,不能让这个限制固化,需要特别刻意地去打破。尤其是在中年阶段,因为太容易想保存住所有的安全感,虽然我没有工作,但是也一样面对要保证资金安全、房产和各种关系。一旦开始固化,你就很难再接受世界的不确定性,并失去刚才刘怡提到的心灵韧性和灵活度。

madi:我知道刘怡与我们有所不同,她和她的家族更多地是以年轻或者单身的状态在生活。我是说我面对的问题更多以家庭为单位,虽然听起来有更难的部分,但是同时也总是有能互相支撑的部分。

我有时候觉得刘怡真的非常有韧性。她肯定会有很丧或者很悲伤的时刻,不过她很快能够调整过来,又活过来,告诉你说她又做了一个美美的戒指。

我有时候会回到团队管理者的角色,思考为何周围有这么多可爱的人却没有一个可以想象的安全的保障方式,以保证大家的生活。我就开始考虑解决办法,并且开始考虑宏大的问题。(笑)

我也想讨论自由职业者的话题,我认为这个问题会越来越多,涉及到很多具体问题。例如大家的收入不稳定,社会保障方面也需要一些经验分享,只有讲得更多才能得到更多帮助。

我们是第一波接触网络交友的人,再加上社会经济发展导致的流动性,我们都是从各自原生的城市来到北京、上海安顿下来,然后结成朋友。

当时代又进入下一个阶段,我在这个过程中逐渐感受到朋友的离开。例如在VICE的过程中,我一路经历了这样的经验,不断有我很珍视的同事告诉我,我决定要离开或者辞职。我之前是祝福大家,但是到了现在这个阶段,在与刘怡重新成为朋友的过程中,我也终于认为我与上海产生了连接,我特别想要在这里做些什么,希望大家能够一起在这里好好的生活。这种连接有时候会被大家作为自由职业者的不安定性和无力感去折磨和打破,就会在想会不会大家以后也都还是会去到别的地方,或者会退出上海。

但是我现在就会有一个新的想法,觉得我们在这里建立的一种连接感是非常珍贵的,我们为什么会把这种连接放到靠后的位置保护,比如我们一定不会轻易放弃家庭,大家住在一起,搬到哪里,会认真考虑做决定。朋友关系或者社群关系在当代生活中非常重要,却没有任何保障。

刘怡:如果友情增加保障,是不是有一点被捆绑?

madi:比如我们现在讨论婚姻,婚姻和爱情是两件事情,我们也不想要社会约束的绑定。但只是至少我们从情感上去想,为什么我们会把友谊这个事情放在最后,我们认为朋友要离开是不得不接受的事情?我们这一代的流动性如此之高,朋友最终散落四处。

刘怡:你不能这么想,让我给你一些冲击。是不是我们讨论的流动性不同,例如当你的世界很大,朋友散落各地时,你会有更多机会去各很多地方找他们玩。

madi:这是我以前的想法,现在我也认为这是一件好事,我们的世界已经扩大了,至少从地理上来说。但疫情之后,你需要考虑建立生活周遭的关系,这变得越来越重要。包括亲密关系,不仅仅是爱情关系,还包含很多情绪的满足。

鸽子:我理解madi所讲的流动性更像是空间感与以前体感的不同。我们都体验过世界的扩大,可以在任何地方有朋友。然而当你到了某个时间点之后,你会发现每天或者这周可以见到的人,在你身边的小范围辐射圈非常重要。madi刚才提到朋友们失散,我在纽约有特别强烈的感受。所有能够留在纽约的人,50个人中有一个已经很好了。你身边的人总是在离开,刚建立起一段友谊,这个人就搬去巴黎或者其他地方,虽然你们确实还是朋友,但是这种没有保证的感觉非常强烈。

madi:在流动性发生之前,婚姻和家庭关系之外,家里有兄弟姐妹或者发小是比较重要的支持关系。而对我们这代人而言,是网友或者在喜欢的工作中建立的同事关系。

前面分享的所有跨越倦怠的具体故事,就是你能出来喝一杯咖啡,你一天的心情就会改变了,judge一下别人,否定一下世界,可能这个困难就没有了。这与我们以前拿非常宽广的视野看世界不同,现在逐渐会体会到非常具体的需求。

鸽子:刘怡刚才提到的快乐家族的建立,如果不在同一地方,就很难实现。

尤其是我们现在还没有到那个年纪,我看到年龄再大一点的朋友,他们考虑在哪里安家,第一个考虑一定是我的朋友在不在那里,我有没有朋友在我身边。我们之前看的拉图的书,关于栖息地,你真真正正可以在一天一周之内接触到的人,在现在这个时代已经变得比之前说的网友那种辐射感更加真实了,这个才是一个很真实的东西。

madi:拿拉图的理论来说,它其实也是一个视角的转化。在我们二十几岁,全球化比较繁盛比较辉煌的时候,大家都是拿一个宇宙的角度,我站在月球上看地球的,你眼里的世界是那么大的,你觉得你可以去任何地方,这些地方都是我家,我都能去,我在哪儿都有朋友。但是现在的生活是要求我们拉回到地面上来的,所谓的小确幸也好,还是我们刚刚说的,我骑车去一个地方送一个吃的给另外一个朋友,这样的幸福感是非常具体的。

需要大家回归到自己的具体生活,换到这个视角看待生活。这样就不会有无限地需要所有知识和了解世界的焦虑感。

守护附近,一起创作的方法

鸽子:我们在纽约经常与朋友讨论这个问题。如果大家想要做一个在地项目,无论是retreat center,还是design studio,或者其他任何东西,那么我们需要思考如何让一群互相喜欢的人做都喜欢的事情,并且这件事情能够持续发展。madi你指的是这个吗?

madi:其实我们今天所有聊的这些,其实指向的就是到底什么东西能够给我们在当下这种不确定的生活找一个方向。这个方向可能有很多,但对我们来讲很重要的,还是说怎么样能够坚持创作。

我前面也提到了团体创作依然是我觉得很重要的一件事情,因为这个里面包含了除了说这个事情的体量更大,它是一个更集体性的劳动,也包含了你能够让一群人用一种更良好的一种关系来运转,然后达到精神上的一致,我觉得这个是很重要的一件事情,这也是现在可能很多小社群形成的一个动机。大家有这种需求,这个东西的形成在地性是非常重要的。

包括我跟一个以前也是视频部门的同事经常讨论我们想要实现的视频制作方法。我们这群人基本上希望在大的制作体系之外找到更自由的方式,这些方式通常是社群作战,平时大家可以分散,但我有一个好项目,可以很快召集各种工种上的朋友,大家因地制宜,用最DIY的方式完成这件事情。

而且我们发现这种案例确实存在,美国也有一些我们很喜欢的电影团体,他们最早会一起讨论脚本和创作,这些朋友的在地性非常重要。我们现在有了这样的想法和行动力之后,并非金钱在阻碍我们,而是不在一起在阻碍我们。我现在会更主动地想,需要在一个地方创造什么。

鸽子:是的。你这样讲我突然想起来,你记得我在潮汐工作了一段时间,做冥想。我特别喜欢我的团队,团队成员都是年轻人。

我离开后,我们一直保持着联系,我特别希望能继续与他们一起做事。当时我在做冥想蛋,想如果商业上成立,我就可以养活这帮孩子,当然这很难。

但后来我发现,其实不需要特别为他们的生计担心,这群孩子实际上非常有能力,包括有几个也做了很长一段时间的自由职业者。他们当时在广州整个就挺chill的,但他们活得都很好,跟刘怡的感觉也很像,他们没有那么多的执念,可以很好的安排自己的生命,然后我们就一直在保留了一个小的仪式,我们每周一早晨都会说一个我本周的意愿,这是我当时去潮汐给大家建立的一个挺瑜伽或者挺修行的一个东西。我本周要以什么样的意愿去过这一周,这个事情在这几年没有断过。然后其中一个女孩子,每年年底她会把所有人说的都给整理出来,给大家看你这一年每周的意愿是什么。

在我们说到这种流动性的时候,我特别希望有一个在地的场所空间,但同时我也觉得像这些年轻的孩子,其实他们同时也很擅长这种流动工作和这种聚集扩散的感受,就他们真的很像蒲公英一样,所以这个事情我觉得都成立。

Madi:但我觉得阶段性的人需要聚集在一起。

友谊在我看来,它就是因为某一些当下的共通性,这个阶段,大家在经历类似的感受,它是因为这个东西纠结在一起的,你们或许不是永远的soul mate,它其实是一个阶段流动到一起的关系。

刚刚你说到这种现在的一代年轻人,其实他们已经适应了这种流动性,我其实也是到VICE后期的时候,我会去想,有没有一种新的公司的组织形式,我那时候是这样想的,我觉得有没有更去中心化的方式让大家可以流动起来,但是又有某种可以纠结在一起的方式,我当时有去探索这个东西。现在我们其实都是因为项目纠结在一起,然后前段时间我也看到另外一个朋友,她们去纽约拍片的时候,她后来发了个朋友圈,她说拍摄对象看到这样一群人,就是说你们很像是海盗似的作战,我记得应该她是这么说的。

然后我就觉得特别有共鸣,我以前还跟视频的同事说,说我们能不能游击式的作战,就是我直觉上也觉得好像未来必定会这样,因为其实对于创作者来说,大家永远不会安于一个地方的,它一定会不断的产生对一个环境或者对一种内容的倦怠感,但是大家还是需要找到在一起做事的方式,或者是沟通的、连接的方式。

鸽子:这两年大家能够在一起做事真的太重要。你可以偶尔分散在各个地方,一年有几个月是分散的。但真正做一件事情,很多时候需要主动抗拒厌倦感,在实际操作层面上可能无趣,需要戒律和坚持,这也需要有人去完成。

madi:这类似于我们经历了创作的许多阶段,例如你最初进入一份创作性工作时,会感到很直观地开心,当开心消失后就离开。在自由职业的阶段,其实就已经在不断抗争一些困难的事情。

现在这个阶段可能是以创作以项目在集合大家,但是其实我也不断的在想,难道没有一个方式是让大家能够更稳定的在一起,去把大家积累的经验放在一起去创作,因为有时候创作也需要发展,大家做了一件事情,我下一个阶段希望这拨人把上一次吸取的教训能够在再升级,这个升级需要你克服倦怠,去反思或者复盘,然后你会获得新的东西,你会加深你的创作体验,我觉得好像现在挺渴望有这个过程。

鸽子:有点像刘怡说的,其实你看博格曼的片,他就不是像很分散的注意力。就像现在很多导演他每个片子的风格都会不一样,隔两年换一个风格,伯格曼的片子他一直都是在同样的基础上,他不断地去探究,不断地升级,然后这个跟咱们经常会说的,就孩童式的好奇心,到慢慢的我们开始能够沉淀下来,培养深度专注,对抗厌倦和对抗分散。

Madi:《倦怠社会》也有一个观点,即绩效社会的运作模式要求每个人能够更多线性地处理问题。一个人可以同时处理得越多,似乎更厉害,大家都在发展这样的能力。但《倦怠社会》认为这是一种退化,丧失了专注发展一个事情的能力。

鸽子:这正是Peter老judge我的地方,说我的好奇心和喜欢的东西太多了。

madi:我们作为初代冲浪者已经开始对抗这个,知道的事情和好奇心很多。

分享几个可爱的小故事

鸽子:刘怡你听我们说了半天是什么感觉?

刘怡:今天听觉得madi是我上一代人,平时没有这感觉。

madi:这个说到最后我特别想分享一个小故事。就是我们逐渐就更熟了之后,我觉得刘怡非常自然而然地让我觉得,这几个朋友是可以接纳我的小孩的。我不需要跟她们聊天的时候不谈孩子。我在看《好东西》这个电影的时候,有一段就是小叶和铁梅的女儿相处的方式,我当下马上就想到了刘怡,她是一个特别会跟小朋友打交道的人,她可能是我的朋友圈里面,跟我的两个孩子关系最好的成年人朋友。

有一次是我的儿子,就是他9岁,他那天就决定说我想要自己走路回家,他就特别想要趁爸爸不在的时候做这件事。他知道我可以同意,爸爸可能会更谨慎一点,然后他就趁爸爸不在家,说放学我要自己回家,然后当下我就觉得没问题,就答应了,但是后来我跟爸爸一讲,我老公还是很紧张的,然后我也紧张了起来,然后我就在想说怎么办,如果被我儿子发现我在跟踪他,感觉我就会失去一个信任。

然后我就说刘怡你去帮我跟踪他,然后她就像她们给家族过生日一样,很仪式感地去进行了这个事情,就是她做了一个很朴素的打扮,融入了接孩子的人群。

刘怡:哈哈。我将打扮视为任务的一部分,今天我需要打扮得像学生家长,并且希望成为稍有品位的学生家长。打扮是我成功的一部分。我脑子里总有很多影像资料,有时候你会幻想生活里有一段剧情,当有人邀请你出演这段剧情时,你就觉得非常棒。

你可以看到那个小男孩当时的兴奋和得意洋洋,那是他在这一年里非常不平凡的一天,你能感觉到他有一种骄傲,一路上还蹦蹦哒哒的。你会觉得他今天完成了一个任务,我就像一个观众一样,观看了他的这一天,很有意思。

鸽子:你看,在地融入彼此生命,这种感觉实在不一样。

madi:我觉得跨越倦怠就是重新建立一种有意义且开心的生活。这种生活需要一点一滴地形成,最终建立让你感到开心、安全感以及有共同价值的人际关系。

鸽子:我在想可能人只需要一小段这种生命中真实的关系,就能帮助他克服无法克服的障碍,因为就那种无法前进的感受真的很像生理上你的房子塌了,你压在下面,但你需要一个东西帮你撑起来,很多时候人是需要用药物或者用酒精来帮你把房子先撑起来,做你能走出去的支柱。但我就觉得其实只要一段,你哪怕只有一个朋友,但他是个真朋友,或者他是一个真的家人,你们这段关系是真实的,就能帮你走出去。

madi:在我跨越倦怠的过程中家庭一直是非常稳定的支撑。我们一直在调整生活方向,很多时候难点在于,在整个社会认知里,大部份人还是会把家庭和小孩放在第一位。这种所带来的压力,很多时候让处在家庭里的两个人无法完全真诚地分享所有东西,大家会考虑各方面,不希望随时把情绪发泄出来,这时候你还是需要一些别的化解的可能,因此有时候关系的多样性互相补充也非常重要。

你刚才提到房子塌陷,很多人现在寻求药物的方法,他们自己花钱或者寻找物理上的方法解决自己的问题。现在的社会告诉我们每个人解决自己的问题才是正确的,但人生活在这个世界上是可以获得互相支撑的,这个东西真实而且健康。

鸽子:我最后能分享一个小故事吗?Peter有一个朋友,她是一个1米8的白人大姐,非常大。前段时间她来纽约玩,纽约东西村有一家很有名的披萨店,门口大排长队,但大姐进去就问人要披萨面团的配方。

她进去就咣咣咣管人要,人家就老老实实给她了,我就觉得这事很神,然后我们就开始聊这个事情,我说你怎么就能管人要这种商业机密。她是Peter的在加州的大学本科同学,她说,“我从见到你老公第一刻,我就在跟他说一件事情,因为那时候Peter很穷,他是没有拿家里的钱去上学的,所以他非常穷,我就发现他每天都在吃几美分很便宜的东西,他说那时候我也穷,但我每天都能吃上正经饭,为什么?”

她每天都去不同餐厅管人要饭,而且她不是真很卑贱地要饭,她就进去说我是谁,我在哪上学,我现在没钱,你能给我一个午饭吃吗?她说每次人家都给我吃饭,她见到Peter的第二个月,她就拽着Peter跟她一起去要饭。

大姐说我就告诉你Peter一句话,就是all you need to do is ask,你要做的唯一一件事就是开口去要。她说我这个人一辈子都是这样过来的。

有的时候我们要的帮助没有那么难,也不用担心给人添麻烦。我也很多年都不会跟朋友去说我的问题,后来大家对我的感受就是你很好,你都是飘着的,你跟我好像没有什么深层连接,但后来我发现你是要去share一些你的痛苦或者你的需求,你们才能联系起来的,其实就是一个道理。

刘怡:说到要饭的故事。我刚从VICE辞职的时候,在辞职前的几个月内,我们单位旁边有一个胖妹面庄,我们去拍了胖妹面庄的视频。辞职之后,有一段时间我没有去吃小面,有一天我想吃了就去了。我们拍过老板就认识我了,他说你怎么这么久没来,我说最近我辞职了,所以我没来。然后他说你早说,你这个月都在这吃饭。

madi:好暖啊。

刘怡:我肯定没有做这件事情,但他当时说了这句话之后,我就记住了这么久。

madi:真是美好的结尾,请大家去胖妹面庄吃饭,虽然我们买不了单。

刘怡:把我那一个月的饭吃完。

鸽子:今天聊得非常开心,希望今天我们分享的跨越倦怠和找到真实关系的亲身经历能给大家带来启示。

madi:希望大家能给我们留言分享一些类似的跨越倦怠的小小故事,那就太好啦。