跨越倦怠:学会玩,学会放松对生活的控制感

“过去的2024,我与倦怠抗议,不断地夺回自己的生命力,这也成了我和鸽子想要开始与更多人对话的动机——我们想要把这些私密的、不太容易的经验搜集起来,分享出来,让every one of us都能感到不孤单。

鸽子说起要聊这个话题的时候,我几乎有点想逃走,实在不愿再次回想痛苦的情绪。但我还是坐下来写了:倦怠是什么?为何要跨越它?那些支持我去思考这一切的到底是什么?”

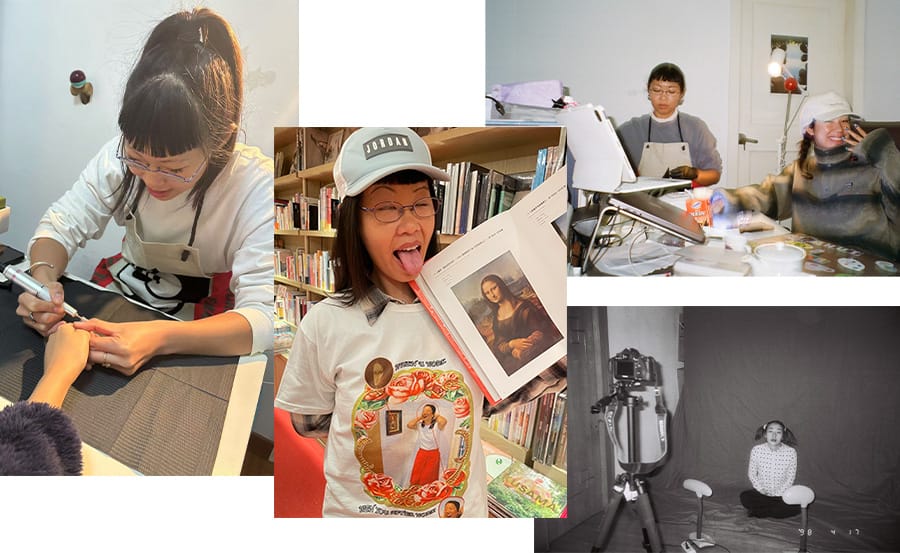

by madi

什么是倦怠的感受?

鸽子:当一个人接到一个新的人生剧本,总有一个共同的特征,当TA想要开启人生冒险成长之旅时,一定是起源于对自己现在生活的某种不满意。

在过去的一两年中,我和madi发现,我们会听到同龄人最多的抱怨是生活无意思、无法继续,做事情没有力气。无论是婚姻生活还是工作,都在传达被困住无法突破的倦怠感,包括我们自己都有这种感觉。

我们认为这并非浪漫的虚无主义,也不是少年时代所表达的强烈孤独感,而是当疫情作为一个节点,大家有时间慢下来,更加真实地看见自己身处于怎样的环境,所面临的挑战之后,更加难以说服自己,去过一种不再有意义的日子,去忍受不快乐的生活。

当倦怠感发生,反映在现实身体中,可能是躯体性症状,无法下床,难以呼吸,难以正常工作,这是非常真实的郁结感。

我一直不认为madi处于倦怠状态。在我或者任何外人眼中,去年之前你都是典型的社会幸福模板,是一位成功的上海中产女性。有两个孩子,老公非常温柔,家庭幸福,职业也比较成功。直到我们开始密切聊天,我才发现你传达给我的信息是并不满意自己的状态,我才发现你陷入了一种深刻的倦怠感。

你能给我再回忆一下,你对于倦怠的具体感受是什么?你的体感是什么样的?

madi:我的具体感受是,逐渐对每天上班所做的事情感到非常的抽离,虽然我大致知道要做什么,但是没有任何兴奋感了。在我过去的人生经历中,我把自己的创作与工作绑定得非常深,陷入了一种相信,十几年来每一件事情都是我想做的,无论遇到了任何困难,我都应该去承担它去解决它,因为这是我自己想做的事情。到了2023年我开始想要弄清楚,我自己究竟想做点什么。加上随着疫情的发生,工作里的压力越来越大,我逐渐意识到这种意义的丧失感。

鸽子:当你有倦怠感或者开始怀疑这些事情时,除了心情和身体上的变化之外,你注意到自己整个人的变化了吗?

madi:当我开始感受到无意义时,我不能仅仅像以前那样按部就班,常常都在不断内耗,思考这些事情为何会变成这样。它带来的身体感受是胸口很闷,身体很难移动。同时强烈的症状是无法起床和无力感。加上我有小孩,每天必须按时完成一些固定的事情,提起劲与他们好好对话对我都是非常困难的。我只想把自己缩在一个地方,就是逃避吧。

鸽子:我曾经听到睡美人的说法,就是一种无法继续移动的症状。我记得小时候家里有一个亲戚的姐姐,她大概有半年的时间都在屋里睡觉。那个时候大家还没有抑郁症的概念,可能家里人会说她有免疫系统上的疾病,所以她需要睡觉。实际上现在看,她就符合处在崩溃和困住的状态中,不愿意再继续之前做的事情,需要一个暂停的时间和自我的情绪相处。

madi:我想起一个朋友的案例,她可能在30岁左右时陷入了倦怠。长时间在自己的房间睡觉,可能一天就外卖吃一顿饭。我在发生倦怠时突然明白之前我的许多同事所经历过的过程。对于创作型公司而言,这样的倦怠在不同时刻找上过很多人,我只是坚持到了比较晚的时候。

鸽子:你非常厉害!刚才你提到你坚持到23年时,我觉得天那!这种被困住无法行动的难受感,当你习惯它时,你会认为这是一种熟悉的痛苦。很多人是很难从熟悉的痛苦中走出来的。我很好奇当时你做了哪些事情?

madi:当时我尝试了很多自救方法,最终能够解决问题的就是运动。我会逼迫自己去跑步,每次跑完步你就会觉得爽快一些,但很快那种郁闷感又会找回来。

我尝试从哲学、佛学、玄学各个角度阅读了很多书籍,虽然一开始不知道我在寻求什么,但是读了之后会发现它突然将你的意识带到了另一个角度或者另一个世界,似乎离你现实世界比较远,相对来说心情会好一些。同时我也去求助心理医生,他给我的判定是你已经是中度抑郁了。

还有一点非常重要,在那个状态下,你不能立即停下手头的工作。于是我告诉自己先去做,无论如何,你需要找回自己相信的标准并将事情执行下去。对我而言,如果事情无法完成,那么我的感受会更糟糕。我每天、每周都会具体地告诉自己今天要解决的事情,然后去做。我放弃了对宏大和远方问题的思考,只关注眼下必须要做的事情。当我跳出来看时,我似乎陷入了扮演大家或者父母期待的成功角色,看起来婚姻很好,有两个孩子,看起来你是一个公司的高管,似乎我完全陷入了扮演,忘记自己原本想要做什么,当我跳出来看到这个角色时,就开始醒过来了。

我们在谈论到这个话题时都去读了《倦怠社会》。其中讲到,我们现在所处的绩效社会,它给大家发的任务卡,是让大家自己去要求自己,永远试图获得更高的肯定。但我们忘记了否定的意义——我们很难对很多事情作出否定,我们很多时候都在继续寻找肯定或者寻找好的安全的东西。当我们愿意停下来否定,对于不应该再承受的事情say no,这可能就是突破倦怠的开始。

鸽子:我的脑海中有一个最近待在哥伦比亚的印象,那就是山谷里有很多秃鹫。当你看它时,你会认为它在自由的时候停止飞翔,在山谷里借风翱翔。虽然它飞的时候更高、更快、看得更远,但是它给你的感觉并不是自由感,而是一种生存的感受。

而真正感受它飞翔的自由,其实是它停下来,顺风而行的过程。

抱歉,我又开始讲述一个我非常喜欢的故事。(笑)

意识的转变是突破倦怠的开始

鸽子:在真正行动之前,我们需要在意识和思维中经历一个漫长的转折过程,才能真正转化成行动。根据我对你的了解,你一直是艺术家和创作者,例如你最初是摄影师,但后来成为了一个公司的管理者,这两者之间的转换是否是促进你行动前的重要思考?我想听你分享这个事情。

madi:我们在分享成长经历时提到,以前的道路非常宽广且顺畅。当时我确实想做VICE并开启了这个想法。我意识到要实现它需要成立一家公司,在那个过程中我并不讨厌团队行动,也愿意建立团队,这也是我的幸福感和成就感之一。

但我认为我期待的是去导向创作结果,大家共同完成共同认可的作品。在VICE这个公司里我们确实做到了,而且大家会把这个集体当做一个学校,大家在这里获得了成长空间,这是我非常自豪的一件事情。

但后来,随着社会逐渐收紧,大家需要更有目的性地完成任务,这对公司的做事方式也会产生影响。

鸽子:所以你并不认为作为管理者的角色存在问题,也并非一定要做一个单纯的创作者。只是管理的这个公司不再能承载你创作的价值感了吗?

madi:我并不想成为社会意义上的公司管理者,但我非常享受集体创作带来的快乐。我认为集体劳动能输出的价值非常丰厚,大家在整个劳动过程中都能感受到意义,并且最终导向创作结果。因此到现在,我都更有意识地去思考如何管理能导向集体创作,这反而成为我现在追求的事情。如何在需要集体劳动的项目中安排好所有人的位置并调动积极性,我认为这也是创作的一部分。

更具体来说,我们在VICE的学习,我们的定位都是制片人,但是在中文语境中,中国往往会更高评价导演的角色,但对我而言,我更看重和认可制片人或者showrunner这个角色。你需要了解各个工种的价值和意义,并且你知道如何组合角色,做一个更完整、更好的产品,这对我而言是一件非常厉害的事情。

鸽子:我明白了,我们所谈的创作,你想回归创作的角色,并非你最初脱离了,而是你一直在创作中。之后,当你承担太多其他的工作后,是什么契机让你开始做出改变?

madi:崩溃了,身体崩溃了,你就意识到要做减法了。

2023年的夏天,我在抑郁的状态里去完成手头工作的过程中,我带着工作需求去寻找今天我们邀请来的朋友刘怡。当我去找她的时候,我是出于一种抱怨和诉说,我想和她谈论最近工作的一些事情,那时候我的状态就是我所有的人际关系都似乎需要与工作有关,我认为必须有工作理由才能找一个人出来聊天。如果大家与我聊天,一定也是把我看作品牌或媒体的一员。我在这种情况下找刘怡聊天,她是我的前同事并且目前也在项目上有合作关系。在聊天过程中,我突然感觉她的眼睛亮了,她意识到我有些问题(笑)。我觉得她意识到我需要帮助,并且她特别直观地说,你是不是在上海没什么朋友呀?

后来我们谈论到了上海朋友的话题。我是在2019年搬到上海的,来到上海后马上承担了很多的工作。在那样的过程里我觉得,也许我的角色就是一个中产女性,我的生活就是围绕着家庭与解决公司的问题而进行,我一直没有从这个状态里找到更好的角色,就被分配了更多艰难的任务卡。

鸽子:刘怡,当你们第一次见面时,你是如何发现这个人有些孤独?

刘怡:他不提的话我都忘记了。当时似乎在做一个项目,一开始是假聊了一段,我对她当时输出给我的想法有一个模糊的过程。前面的时候我没听懂她想表达什么,我说怎么话都说一半呀?过了一会儿,我大概听出来了,就大胆地猜一下,可能猜准了。

madi:在我们的相处中,我觉得刘怡是一个非常直觉性的人。我们先向大家介绍一下刘怡吧,她是VICE北京第一批的同事,写简历的同事。这是她特别引以为豪的一个故事。她认为在她之前进入VICE中国办公室的人都是走后门的,只是她是投简历的。(笑)

刘怡:是的,哈哈哈。VICE已经是我的第二份工作了,我在实习期的时候遇到了一位正在拍电影的女导演收留我,我成为了她的导演助理和纪录片导演。我也没有走很多弯路,直接就看到了整个电影产业。在剧组和做导演助理的一年半时间里,我觉得怎么这么累呀,当时我觉得从事这个行业就应该吃苦,每天熬夜做视频。

但我和另外一个女孩好朋友,实在无法承受了,就写了辞职信。当时我可能23岁,VICE网站正在招聘剪辑师,我在qq邮件里给VICE发了一封手打的简历,就这样进入了VICE。

相较于剧组的工作,VICE工作太轻松了。我从剧组工作到VICE工作的前一年,我在豆瓣写日记说,我怎么每天都这么开心呀,工作非常轻松,公司里都是我喜欢的人,这些人都非常有趣。那些同事都是我从13年到现在十几年生命中最要好的朋友。我和有些同事住在差不多小区,每天坐公交车一起上学,我的同事会在等公交车的时候练习说唱,带着他的护腰,每天每一个小时都会发生有意思的事情。在VICE工作的头两年我都非常幸福。

到17年辞职时,是开始发生想法上的变化。我刚加入公司时喜欢看乐队,还能一起采访和拍摄乐队,我认为这是我梦寐以求的生活。到17年我又来拍摄他们,就觉得怎么有点无聊?扣到命题就是,我开始对这些东西有些倦怠了,没有动力或者新鲜感。于是我跟老板提了辞职,离开VICE就变成Freelancer,因为VICE的经历,也一直能有工作,保持生活,但我也没有好好经营我的自由职业,比较佛系。

madi:上次我问你是否愿意来聊聊自由职业的话题,你的名言是有自由了,职业没了。

鸽子:我突然明白刘怡和我们的不一样。我和madi一直是朋友和工作对象,工作伙伴混在一起,但工作似乎更重要,但刘怡在谈论她的伙伴时,友谊感更强烈。

madi刚才提到你找刘怡时,实际上你需要以工作为理由去找她。我到纽约时有特别强烈的感觉,最初我不知道如何与女孩子相处,我们俩只喝咖啡或者逛街,这对我来说是不太了解的事。我会立刻表示我们来做一个项目,这样我才能放心地跟你玩。刘怡可能不是这样,她比我们松弛。

刘怡:这么说,我还该不该玩呀?

我想起带我入行的导演当时说了一句话,对我影响很深。她说如果你和你喜欢的人能保持更多的关系,方法就是你们一起工作和做事。现在我想想,你们是不是差不多大呀?但是这句话对我确实很重要,我一直想起这句话,也总希望我能和我的朋友一起工作。

学会玩,学会跟生活待着

madi:刘怡还有一群年龄和喜好更接近的在上海的朋友,她们一起称为一个家族。

根据我对这个家族的观察,她们也会在一起做事,只是与我们这代人相比,她们会更放松,包括一起做一些看似无意义或者没有目的的事情。而我们所说的是做一个项目或者导向一个完成的结果,这可能是这两代人的区别。

刘怡:因此我们这一代越来越不赚钱了。

鸽子:也不是赚钱。那时候做事有结果会很容易,做一个项目很容易被人看到,或者更容易做成一个实体的东西出现。但目前想要有结果并不容易。

madi:这很有可能。大家开始做项目时并非抱着极强的目的性,但因为容易完成一个结果,后面就养成了这种惯性。对于比我们晚几年的人而言,这并不容易。但她们还是坚定地一起玩,做一些没有结果的事情。这件事情作为旁观者让我受到了启发。

来说说,你作为自由职业者的日常生活一天如何分配?

刘怡:我今天8点起床,看了一遍《野草莓》,因为早上起床后不想说话和活动,那时看电影更专注,看到10:30去喝咖啡。我们有一个好朋友早上在一个咖啡馆打工,我们的“家族”会经常在那,一起叽叽喳喳,我们从屋内到屋外讨论了一些关于竞技体育游泳的内容,相当于这一天的第二个项目是喝咖啡。

回家多邻国一会儿,然后睡个美容觉,上网冲浪一会儿,找最近需要工作的参考。从6点开始煮饭,等着来录播客。还有因为之前学习了做美甲,所以最近喜欢用指甲技术做戒指。

鸽子:听完刘怡的一天,我认为自己简直是一个自虐狂。

刘怡:我怎么觉得我有些不学无术呀?

madi:我分享一个互动的感受,我们也不是经常见面,大家各自在家里工作,仍然有一些工作交集。以前我会分分钟焦虑她为什么还不给我东西,又不回我什么之类的,她是不是在想这个里面应该怎么处理,又不好意思跟我说。以前会有这种念头。但最近我大概知道她消失一段,几个小时之后,她会出来说看我做了一顿美饭,我又做了一个非常漂亮的戒指。

每次她创作完那几个小时有趣的东西之后,都让我觉得人生真美好,可以这样度过,我会感到非常开心。

我在这种互动中逐渐放下了等待的焦虑感。实际上,你不要去考虑别人在想什么做什么,不要去揣测这些事情。你把该做的事情做完,到什么时间需要得到反馈就去询问,但中间你费那么多劲去内耗、去揣测,很没有意义。

刘怡带我学会了一个纯粹放空的过程。她向我抛出橄榄枝,我们就经常出来喝咖啡,这几乎成为了我当时的一个药物。

我告诉自己不要拒绝,你只需要去。去了那,我只认识她,所以你需要完全打开自己,不在乎自己是谁。谁来和你聊天你就聊,不聊天你就呆着。

我也会逐渐感受到吸引力法则,当你最近在思考一些事,可能会有很久未见面的朋友来邀请你。我会告诉自己放下目的性和紧张感,一定要去见面,在见面的当下去看看你们如何展开对话,不要设想它。逐渐在这个过程中治愈自己。

鸽子:在这个过程中,你是否能感受到madi开始放松和改变?

刘怡:如果刚才她没有提到已经中度抑郁,那么我是不知道的。

我比较依靠直觉,我们也不想喝咖啡的时候谈工作。在玩的时候,别的事尽量不要影响我们,我也不太会介绍人,例如这边是我的朋友,另一边也是我的朋友。我不知道用什么方法介绍他们,有缘分就聊,没缘分就不聊。我相信madi在这个过程中会产生联系和反应。

Madi:它确实是一种疗愈,就是疗愈自己如何找到与人交往的方式。在这个过程中,你接纳自己并非能与每个人迅速沟通,也不是一个特别热络、幽默、善于交朋友的人。所有这些都是你自己,这是你自己的状态。你有慢热以及需要时间的部分,所有接受自己的过程就是疗愈本身。

低成本生活带来松弛感

madi:我们观察周围自由职业者的朋友时,大家总认为,是因为生活能过得更好才成为自由职业者的,这是大多数人的印象。

当我和刘怡关系更熟络后,我们一起出来吃饭。我们还有一个VICE前同事的朋友,她们会很自然地在大众点评上找券、打卡换甜品,甚至有时候吃别人桌上的菜。(笑)

刘怡:那个不是我啊。

madi:你会觉得没有人要掩饰这件事情,生活可以遵循这样的标准,包括我发现她们早已攒了一大堆品牌特卖会的消息,当然挑二手的眼光她们本来就很厉害。

以前大家的生活过得是什么标准,或者大家赚多少钱,这件事情是个隐性话题,后来逐渐发现这件事情也是可以分享和讨论。大家发现了一个好东西,价格还便宜,就把它share出来,这也是友谊中的一部分。

这个经验直观地让我放下对中产生活的怀疑,我发现放松下来了,原来有别的标准可以过,而且这个标准显然本来就在我以前的经验里。我想问刘怡,对于挣多少钱这件事有过焦虑的时候吗?

刘怡:我认为挣多少钱没有标准,但有足够的钱花对我来说是一件非常重要的事情。

去年3月到5月我花了两个月时间在东南亚玩,6月工作,到7月时,我在曼谷的朋友来到上海,我们愉快地玩了几天,中间有一天我突然感觉不对劲,那天晚上睡觉时,在半梦半醒之间,突然袭来一个危机感,危机感给我发信号说你没有钱了,你应该考虑一下。我也不知道怎么努力解决没有钱这个事情,就只能考虑省钱这个问题。因此在那一天之后我慢慢开始自己做饭,想买的东西变得考虑一点。24年之前,自由职业者带给我的工作比去年太多,去年确实让我感到了危机恐慌,觉得前面有一点渺茫。

madi:对于想自己搞创作的年轻人来说,去年是一个相对集中的危机体现。

虽然我与你们不是同一个年龄层,需要考虑家庭的因素,但是去年对我来讲不光是钱的问题,而是你需要搞明白我是谁,我的意义和价值在哪里,从这里去定位我的生活。这个事情在过程中逐渐清晰,包括我希望给孩子建立怎样的生活,是很容易陷入别人眼中孩子应该如何成长的标准,还是你对自己如何养育能有非常坚定的信念。包括我和我老公,我们都需要很快调整家庭要如何应对这种危机,你需要找到对于未来生活的一个信念感。

鸽子:我有一个体会,过去在北京生活的时候,因为家就在那里,收入也比较好,所以基本上想买什么就买什么。

后来我在纽约生活了十几年,发现纽约人民对穿什么衣服的外表并不在意。于是我尝试购买越来越少的东西,甚至故意设定最低标准维持生活。刘怡可能不知道,后来我们甚至租了房子,能拥有的东西最终只能在一个箱子里筛选。朋友说每次见我穿的都是一件衣服,然而这重要吗?最终什么样的东西能够让你满足呢?

madi:这是一个我们非常想要告诉大家的信息。我们每个人都认为别人过得很好,尤其是我们这群人很容易给别人留下我们活得很自由、很漂亮的印象。鸽子在分享自己成长经历的时候,大家一定会认为太任性,会有这种声音。实际上在这个过程中我们是做出了选择的。

鸽子:刘怡帮你设定重新看待自己生活的标准,很大程度上也跟你在上海生活,周围人的标准有关,大家会以怎样的眼光期待你。

比如我参加party时,不会像周围的人那样up class,有时候我会把它当成小小的反抗。甚至在party上大家问我干什么,我会故意说我是house wife,我是家庭主妇,我是在挑战你们。我们骨子里就是这样的存在。

刘怡:我理解,愿意支持这么做。

madi:我认为与你们相比,我是最后清醒的人。我觉得自己曾经经历过这样的阶段,当我从北京的时尚杂志离职,决定去做VICE,那时候我以为我就是在做自我选择,可能确实也是,但之后我陷入了一种认为自己在做自己的惯性。我来到上海这几年,急速地开始建立在这里的生活、工作和家庭,没有停下来想过自己是谁。疫情的逼迫之下,这两年发生的事情对我来讲是全方位的思考自己是谁,包括应该穿什么样的衣服,应该搞什么样的创作,以及我与人的关系是什么,我应该怎么样生活。我全部想了一遍,现在开始有你们刚刚说的感觉,你处在任何一种状态或者人群之中,不会有以前的慌张感。

鸽子:就在这个时间点重新看到你是谁,穿什么样的衣服,或者喜欢什么样的东西,你可以给我们简单描述吗?我对你的印象是十几年前的事情。

madi:我给自己的参考确实会回到十几年前,我有时候回想起来似乎是做VICE的过程,我有意隔绝了之前的生活。我在VICE之后建立了另一帮朋友,他们的风格、年龄和生活方式与之前的朋友是两种类型。虽然大家都是创作者,但是我后来发现我不应该迎合这个群体,从穿着和喜好上找回我做摄影师那个阶段的状态,那是我更自在的标准。我依然拥有后面的经验和经历,了解这些朋友和同事喜欢的东西,谈论的话题,我认为这是一个很丰厚的过程。

鸽子:你仍然是穿着蜡染衣服的嬉皮姑娘。

madi:嬉皮一定是我离不开的标准。

刘怡:所以这样很容易接受低成本生活。

madi:我再举一个小例子,我搬家的时候,除了书之外,还会不断打包各种小物品,这些物品都有一个痕迹,是某个朋友送给我的,甚至我穿的最久的衣服也是某些设计师朋友最早期的作品。我认为无论是他们传递给我的生活使用痕迹,还是来自她们的亲手制作,这些东西对我来说都是最珍贵的。

(谈话很长,关于更多我们所建立的友谊带来的帮助和思考,请继续阅读「下」)