肉身冲撞:VICE在中国的十年

“我对madi的记忆始终停留在2007年左右。漆黑笔直的齐肩长发,一双月牙一样永远弯弯笑笑的眼睛,浅棕色的皮肤,垂坠的丝质长裙,一片东南亚式模糊而柔软的淡绿色树影。

25岁前的madi一直在做杂志、拍照片,从广州、厦门到北京。那个时代的媒体人性格大多张扬任性,madi却是像清水一样温和的存在,包容和支持着身边的朋友。有时候你不知道madi在想些什么,但你知道她要干出点儿大的。

在过去的十几年中,我看到这个个头不大的湖北女孩儿,从一个普通的杂志编辑开始,在2010年突然做起来轰动北京的创想计划大型展览,把国际媒体品牌VICE带进了中国,然后她作为VICE中国的内容总监,陆续制作出陈冠希的纪录片《触手可及》、《滑手日记》、《只有街舞》等在中国新媒体诞生时代的爆款节目。

2018年后,她联合创办了青年文化品牌BIE别的,带着一群非常酷的独立思考的孩子们继续记录和推进中国青年文化的发展,在这一路上亲历了中国传统媒体到互联网媒体的转变和发展。

不过以上这些也并没有什么,真正打动我的是madi一直没有改变过的一颗对世界的好奇心。尤其是对草根的,原生的,那些让人嚼起来嘴里头脆生生清亮亮的生命体验的好奇。我想她做所有的这些事情,其实并不是真的想要“干件大事”,而只是单纯地想跳进一个更好玩、更真实的世界而已。

本期对话,我想和madi一起梳理,她是如何开始自己的媒体人之旅,又是什么契机把VICE带进中国,运营起来的?VICE这样一个先锋、叛逆的品牌,怎样契入萌芽中的中国青年文化?而她在这过程中获得了什么,又有哪些困惑。”

by 鸽子

对话 madi

像一块湿海绵一样的年代

gezi:我是2007年认识你的,那时你刚到北京,是一名独立摄影师,但我知道你在此之前已经在杂志业工作过一阵了,请讲讲你是如何开始做杂志的?

madi:千禧年初,我在广州读外语,但是小时候我喜欢人物传记,战地报道,旅行故事,用现在的话说,都是非虚构。一直很向往学新闻、做媒体,所以大学期间我找到去电台实习的机会,并在一本广州当地的青年文化杂志《ColdTea凉茶》帮忙。那是一本偏街头文化的杂志,它的主编是一名摄影师,也是中国最早在拍街头文化的人之一,于是我也随之接触到街头文化,并开始拍照。

大学毕业,我进入《NeWay新鲜》做编辑工作,那是一本关于年轻创作人和生活方式的杂志,主编是摄影师编号223。同时,我和爱米在广州做了一个围绕全球的女生创作的电子杂志《after 17》。我们的方式很简单,通过互联网上的论坛、摄影网站等等去寻找我们喜欢的创作者,通过作品去认识她们,邀请她们接受采访。那时大家的状态都非常开放、鲜活,我们也因此认识了一波萌芽中的年轻女性创作者。

gezi:我记得《after 17》的logo是一个女生的高跟鞋。

madi:对,这个 logo 是My Little Airport,我的小飞机场的主唱Nicole的作品。当时的《after 17》是一个电子刊,我们会立体化想象这本杂志,里面不止有图片、文字,还有音乐等,比如Nicole会给每期杂志做一首主题曲。

那时我在Flickr上认识了一个男生,他是一个从纽约大学导演系刚刚毕业的ABC,也是一个摄影师。我们开始交往后总是在旅行,从广州去了西藏,又去了尼泊尔,一边走,一边拍照。这个男孩永远处在一种找寻什么的状态中,不是一个想要稳定的人,而当时的我一直想要拉住这个感情。我对他说,可能你不太喜欢广州,那我们换一个地方吧,于是我们搬去了厦门。

我在厦门一本叫做《M世代》的青年文化杂志工作了一年。2005年后,中国南方已经和港台文化比较接轨了,我通过这些杂志的工作接触到国内青年文化的萌芽,比如滑板、说唱音乐等,也认识了最早启蒙的一帮朋友。

gezi:你觉得当时认识他,给跟你打开了一个什么样的世界?

madi:一个全球化的世界,基本上也就是美国化唯一的世界。其实我最早知道VICE,就是通过这个男友。他很想给VICE每年会出一本摄影师合集投稿。后来我们也确实有一些照片被收录在07、 08 年的某一本Photobook里面。和他在一起的过程,可以说是一种学习,一个吸收。

其实在那些年里,我都没有感到很有力量,只是感觉永远有东西在吸收,然后永远觉得自己不足,同时又觉得外面很好玩。

gezi:离开厦门后,2007 年你和这位男友来了北京,当时我们是室友。

madi:我刚搬到北京的第一个住所,就是跟你是室友。咱们俩之所以会成为室友,是因为我认识你的当时的男朋友,哈哈哈!

其实我来北京时是没有打算找工作的,但是《嘉人》杂志的一位编辑是《After 17》的读者,她邀请我加入,结果我就顺利地去《嘉人》入职。《嘉人》是一本时尚大刊,我在那里看到了一本国际刊物是如何运作的。

说实话,在《嘉人》工作对我是一种冲击,因为我大部分的朋友可能是更偏青年文化,来自比较草根创作的这些文化圈层。所以当时我的生活很割裂,白天要穿得像个大人一样去CBD上班,晚上去看演出。这种冲击感和我对北京的印象是混杂起来的,突然觉得从南方的非常生活化的城市,来到了一个正在经历奥运的非常蓬勃的北京,似乎一切都可以变得很厉害。

宇宙向我发出回应:VICE said YES!

gezi:是什么契机让你想要去联系VICE?

madi:其实当时有一个很大的冲击:我跟那个男朋友分手了,这导致我在非常冲动的情况下去跟《嘉人》的主编辞职,紧接着展开了一系列的旅行,把自己放逐出去,去疗伤。我去了云南,中间又去了一趟印度,然后在那个过程里内心逐渐稳定下来,开始想:我后面要干什么?我觉得这次我得来个大的!哈哈!于是我就相中了VICE!

有个这个想法后,我在Facebook上面意外的发现一个在瑞典留学的中学同学,她在做乐队,而她乐队里面的一个成员恰好是 VICE 瑞典的主编。这个主编帮我介绍了VICE总部的负责人,我发邮件过去,对方非常积极地回应说,我们一直都很感兴趣来中国。

但是我只是一个做内容的人,要怎么样促成这件事情呢?我去和一些国内比较合适的刊物,去谈版权合作,希望能通过正规渠道引进《VICE》杂志,但是都没有成功。谁知道这个时候出现了一个契机,2009年,VICE的早期成员,一个负责商务的加拿大人给我发邮件说:我要来中国了,不如我们就直接见面聊吧,我要去见一些客户,你可以跟我一起去。于是我就见到了那个奇奇怪怪的加拿大人。

gezi:你讲他奇怪,具体是怎么一种奇怪?

madi:他叫Eric Lavoie,会讲很多恶趣味的讽刺笑话。他当然是带有文化气质或者是 hipster 气质的人,但总是拿着的一种讽刺劲儿。

gezi:我懂了,我身边也有很多类似的朋友,他们都是这样,能背下来很多电影台词,引用到很多东西,总是拼命讲很多内部的笑话来 show off,显摆自己。我经常骂他们don`t try to play smart,哈哈哈。

madi:对,就是这种 show off!虽然他们在中国 show off 也没人懂,但他自己依然很嗨。用现在的眼光看,就觉得这些男的就是 show off 这几样东西:电影、音乐、笑话。

gezi:Erik Lavoie来中国的时候,你有去机场接他吗?

madi:没有去接他,最早的一波VICE的人来中国都是不用人接的,他们的行动能力非常强。

比如Santiago,他是VBS的创意总监,比如拍过日本很有名的食人事件。他较早来中国的时候去拍制造化学原料的工厂,但他完全不需要别人照顾,就是自己一个人联系工厂,告诉对方自己是买家,然后就跑去拍了。你能从他们身上感到那种叛逆的文化根源,他们都是知行合一的。但是VICE大概过了一代之后,再新一点的美国人来就需要人照顾了。

Lavoie来了以后,我们同时去见了两拨人,一拨人就是像英特尔(Intel)这样的大公司的客户,另一拨就是在中国的各种当时活跃者的就是音乐网站、音乐媒体或者是唱片公司,因为VICE 是一个音乐基因非常强的文化媒体。在我的印象中,那次见面没有什么严肃的场合,就是喝酒,聊天,他也从来没有正式考察过我,只是觉得:你好像可以干这件事。

VICE真正进入中国的契机,是过了一阵,他们发邮件说:我们谈成了一个大案子,我们要做创想计划,Creators Project。

创想计划是Intel赞助的项目,在全球寻找利用科技来做艺术的年轻创作者,和他们合作,并用一个网站来承载这些艺术家的内容,每一年在5个国家做大型的巡展。创想计划对于VICE 来说是一个非常重要的推动性项目,在此之前,VICE还是一个比较社区型的、独立的、非常自我的杂志品牌,这个项目让他们有了一个代表未来的国际化形象。

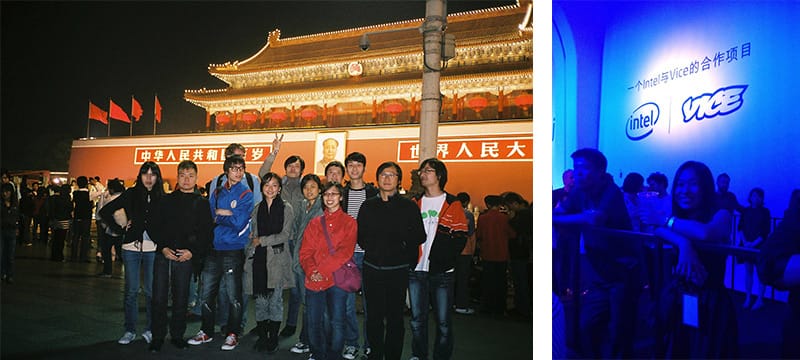

于是我们组织团队,负责生产中国的内容,然后在北京落地创想计划的展览,这个展览应该也是新媒体艺术最早在中国的呈现。从2010年到2012年举办了三年,期间我们也积累了跟大量的年轻创作者的关系,包括音乐人、游戏制作人、动画导演等等,就是一帮正在想要表达自己,特别有生命力的创作人。

gezi:创想计划当时在北京也是很轰动,在这个过程中,有什么让你觉得激动的瞬间?

madi:那时每年我们会办一个大party,全免费的,场子特别大,每年都是满的,特别嗨。我就记得在那个气氛里面就觉得自己办成了一个大事,你看,来了那么多人,但是你是那个主办者,你就在里面就是横着走。

现在回想起来,从把VICE带进中国,第一次看到他在北京的 798 落地、它的巨大的logo,到真实的有了一个办公室、自己的团队,这每一个从无到有的实现都带给人巨大的兴奋感。我想,就这个事情本身是属于那个年代特有的可能性。

在自由中制造媒体规则

madi:2012年,创想计划让VICE在中国正式亮相了,势头大好,VICE决意要进入中国了。

VICE在全球各地有很多办公室,它的合作方式就是每个地方有一个代理公司,制作当地的内容并且经营广告业务。当时国际版的VICE已经开始在做新媒体的内容,所以我们决定干脆不引入杂志,直接通过网站和线上内容来呈现,于是VICE进入中国并不是通过杂志,而是直接开启了新媒体时代。

VICE的创始人兼CEO,Shane Smith当时也来了北京,看了看办公室——但他只是在宿醉中随便看看。我记得大家经常胡同里吃云南菜。那个时候北京的school刚刚开始试营业,我们有一个早期的成员曾经是school的创始人之一,于是大家就带着 Shane Smith去到一个非常冷清、还没有开门的 school,他看了看酒单,然后说,嗯,我今天先不喝了吧!

gezi:当年VICE的团队是怎样构成的?你怎样去找到和你一起做这件事情的人?

madi:我从始至终就在跟VICE总部的人说,我就是想做内容,其他运营、商务的事情我也不会干,然后他们说行,那我们来找,然后他们就通过各种在中国的熟人,朋友介绍朋友,帮我们组成了一个三个人的核心团队。等到VICE.cn上线的时候,我们又通过各种各样的朋友关系去寻找伙伴。

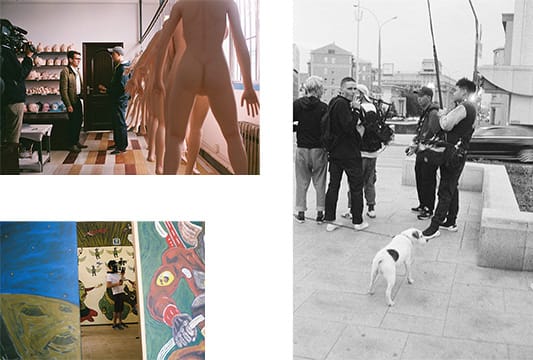

对我来讲,比较兴奋的事情是组建视频团队。VICE之所以创造了新媒体时代的成功,在于它最早是有一个网站叫做 VBS.TV。它的主要的模式是一个VICE的员工作为主持人,代表左翼文艺青年、知识分子青年的一个形象,去各种别人想象不到的现场去发表他们的看法,这带来了一个非常鲜活的、非官方的在场感受。而当时在中国是不存在这样的内容团队的,无论是传统电视台的人、广告公司的人都不对,但是我们最终找了有学电影的,有学纪录片的,也有不是在这些行业里,但就是想干这件事的人,大家一起去摸索我们想要做什么样的东西,VICE中国最早的形式确实非常非常的朋友。

gezi:我一直觉得VICE这三个创始人的命特别好。他们基本上踩在了美国、中国所有这些媒体转型的节点上,包括大家对于什么样的青年文化感兴趣,他们的直觉非常好。

madi:对,我记得我前两天在查资料的时候就查了一下 Wikipedia。VICE最早在加拿大应该是一本带有社会主义色彩的,比较左翼的一个杂志,但是很有意思的是三个创始人中的一个后来变成了一个极右翼。我记得当年VICE早期的创意总监,或者核心的内容创作者来到中国时,大家在聊天中会会发现他们接收的文化传递基本上也是左翼文化,有人家里会有共产主义的背景。

VICE是一个自由度非常高的品牌,比如你告诉总部中国现在最应该去做什么,他们都会同意你放手去做,而且当时中国的新媒体刚刚开始,包括对网站的监管,新的平台正陆续成型,VICE中国基本在每个平台都赶上了它比较早期的时候,所以整个自由度是比较宽的。

这是一种幸运,你选择了一个能够提供给你自由度的品牌,大家能够在新兴的互联网环境中生根发芽,就生长出了一个只能是这样的VICE中国。

gezi:除了创想计划,VICE中国还有互联网上的爆点事件,你最有印象的是哪一个?

madi:这个爆款应该是耳熟能详,陈冠希的纪录片《触手可及》。

VICE有一波儿来自音乐行业的,混在鼓楼的团队,当时大家在办公室聊,想说我们做点什么内容是最炸的,其中有一位叫Billy Starman的导演,后来也是陈冠希纪录片的导演,他说,我们去拍陈冠希吧!大家就说,唉,确实这个人沉寂了很多年,但他是一个跨时代的文化偶像,一个符号,他现在也有自己的生活和坚持,这个事儿就应该是VICE要去表达的一种观点。

然后我们就去联系陈冠希,他本人知道VICE,所以很快就答应了,也给了非常开放的拍摄尺度。导演Billy Starman带着不超过四个人的一个摄制团队,有跟着他在中国拍摄,也有到 LA 的拍摄。我觉得那个时候就是你心里不用抱着任何的别人的期待会是什么,完全是敞开你的好奇心,带着你的问题,用一种非常草猛的状态去拍摄。

成片以后,我们想要去跟平台合作首发,但所有的平台都很犹豫,一方面是觉得内容敏感,一方面觉得他过气了,现在还有人关心他吗?在大家犹豫不决的时候,我们干脆决定自己把它首发出来,然后它迅速的在当时的互联网下引爆了。

刚刚发布不久,就在网络上收获了大概超过 5, 900 万次的点击量,在微博上面的点击量和转发量有超过1亿次。这就是在所有的这个媒体转型的时候,新媒体出现的时候的一个初期才可能会出现的事情。

gezi:陈冠希的纪录片出来之后,你们又出品了很多10分钟左右长度的视频和系列节目,比如《滑手日记》、《只有街舞》、《消费时代》,从各种不同的话题角度,文化类型去看当时中国正在不断涌现的青年文化现象,和身在其中的年轻人状态。

madi:其实在陈冠希之前我们已经在做视频节目了,用5 ~ 10分钟左右的视频和系列片的内容记录中国的青年文化,以及后面陆续出现的热点社会议题,比如说我们很早的去拍过年轻的入殓师,也拍过单亲妈妈,包括一些弱势群体、少数群体的议题。大约在 2010 年前后的10 年间,我们对于中国正在发展的多元文化现象去做了一个记录跟梳理。

gezi:那时的商业环境如何?你们是一边玩着,一边就把钱赚了吗?

madi:中国当时有很多新品牌正在涌现,他们也想寻求一些营销的合作伙伴,在还没有那么多人在新媒体上做出声音来的时候,大家看到像陈冠希这样的爆款,就会涌过来说:我也想要一个这样的片子。

同时,VICE Global也推了非常多的客户给我们,品牌的影响力还是在这个过程里面逐渐去建立起来,在这种情况下,我们在这种互联网的资本里面获得了很多的收入。

我们当时和品牌的合作方式比较开放,并不是传统的广告方式,而是因为想要共同表达一个故事、概念,所以有很大创新的空间。比如我们不会拿一个完整的拍摄脚本给品牌方看,因为有很多的东西需要在现场发生出来,并且我们也更希望拿到在现场发生的精彩的东西。我们生产的内容通常很真实,也包含很多冒险和随机,但是当时的品牌和制作人都有空间去接纳这种未知。

肉身碰撞

gezi:在当年的你眼里,什么是酷?VICE大家的评判标准是什么?

madi:我个人最喜欢的就是VICE的叛逆,包括当年我们经常会强调一个词:独立思考,你用自己的认知去理解现在世界上发生的事情。比如,你是不是用非常直接、非常肉身的方式去碰撞这个世界?这对我来讲是真正酷的。

当年大家会用“草根”这个词,“草根”有意思的地方就是它的原生态,它不是因为一个理由或者是一个前思后想而生长出来的东西,而是不能忍的,必须表现出来的原生性。它反映出什么样的环境会诞生某种行为,为什么要爆发,这始终是我为什么想做VICE,或为什么喜欢观察和参与到这帮人中间的好奇。

gezi:你说的这个很有意思,为什么是这几个加拿大人在九几年做出VICE其实并不是偶然的,它是对特定社会背景时代的回应,比如从六七十年代开始的越战、性解放、New Age等一系列浪潮的影响。然后到了七八十年代,艾姿病开始爆发,女性主义觉醒,所有累积的文化张力在那个时候达到了一个临界点。

VICE的出现,其实反映了那个时期年轻人对于主流文化和社会系统的一种不满意,因此他们会有一种叛逆的心态和表达自己的欲望。而且这个事情它不会出现在一个欠发达的国家,它一定是会在一个物质条件比较好的地方,当我们的基本需求得到满足的时候,一个个体才会开始思考更深层的价值追求,然后发出一种可能是反抗的声音:这是我这一代人的不能忍,我的声音必须被听见。

madi:我们当时在把VICE引入中国的时候,其实不能说是没有一点担心,当然知道他是在做亚文化,但是当时的中国社会的开放性让我们觉得有可讨论的空间,当然我们会拿掉比如毒品,性相关的东西,会把它缩到更文化层面,也就衔接上了中国做音乐、玩滑板的80后这一代人。而我们确实也是从滑板摄影师里面、从音乐圈层里面找到了我们的导演,很多时候这些人就是在讲自己熟悉的故事,所以一开始VICE中国的团队经常会让人说我们都是一帮Insider。

gezi:我特别喜欢你刚刚的一个形容,就是你当年很好奇的这一拨人的共同性是用身体来碰撞。我对那句话也很有感触,在那个年代其实大家并不是特别清楚自己是在拿肉身去碰撞什么,但直觉上就选择了那样做,拿着一颗好奇心,哪里有新鲜的东西,哪里有好玩的人,我们就跳进去。

madi:我觉得还挺幸运的,常常也在想,80 后这一代刚好赶上了国门逐渐打开,你在融入这个世界的过程,但是其实你体验还没有那么多,知道的也没有那么多,所以你的害怕也没有那么多,所以机会在蹭蹭冒出来的时候,我们就马上就肉身去体验了。

gezi:VICE是一群男性主导在西方搞出来的,很多有意思的事情似乎都是以男性在开始的,那个年代依旧是一个非常男性为主导的年代,你作为一个女生,当时是怎么去跟他们混在一起的?

madi:这个里面也挺有意思,有时候别人会把VICE形容成一个 boy club,我觉得他确实也有这样的一个气质,就是大家会在一起喝酒,带有非常生猛的一些男性气质在里面的。但是我觉得它又是一个男生女生可以玩在一起的一个地方,某种程度上也代表了我们那一代的男女关系。我们那时就是大家都是一起对这些文化感兴趣,大家就是一起出来做事情、看演出等等,然后也非常积极的在谈恋爱,不觉得这个事情会存在一种差别。

但是我知道这个世界上有一些好玩的事情依然是男生在玩的,那我想要参与进去,我想看看他们眼中所看到的世界是是什么样子的,他们的行动方式是什么样子的。这也是我把VICE带进中国的一个动机,然后我也觉得我确实收获了这个东西。

从VICE到BIE,再到……

gezi:我们刚刚也说到了一开始VICE中国的团队是怎样组建的,那在接下来的发展过程中,这个团队产生了哪些变化?

madi:这个公司它经历了不断的去扩张的很好阶段,然后办公室也换了几次。我自己的观察,就是过一段时间就会招收一波新的年轻人,他们大部分是应届毕业生。大概在2017年以后,我发现新来的年轻人会对钱的意识变高了,家庭和学术背景比较好,但是工作的时候会更束手束脚一点,想的更多一点,就是这个野生劲儿在逐渐减少。

同时,我们做事情的环境也在发生变化,就是我们做内容最自由、和品牌最支持我们的时代在2016年左右,之后公司越大,大家对你的期待越来越高,然后你自己其实某种程度无法承载这种期待。

当时的导演、制片人,他们都在面临的一个状况,觉得说那我想要去做更大的制作,尝试更好的设备,这就促使一部分人离开去尝试做自由职业者。但是接下来的事实是大家发现那些东西就是需要钱来堆出来的,那你怎么样去获得资金?很大程度上只有接广告和商业化的内容。

gezi:你说到 16、17 年,其实这个时候对于中国媒体或者媒体内容制作都经历了剧烈的转折,我记得那几年就是土豆、爱奇艺这些在争抢市场的那个年代,也是内容商业化开始紧密的转型。

madi:当时的现象是自媒体的出现, VICE有这么多有个性的创作者,那么在自媒体时代,他们为什么不自己去表达自己呢?然后我们不断的看到周围出现很多自媒体的创作者,他们没有束缚,比如有些人就在做很像VICE的内容,当时当然大家都会有各种抵抗,比如觉得我们做的东西更厉害,包括品牌价值,但我的感受就是自媒体时代不可避免地要来了。

再往后,自媒体内容已经变成了一个非常强大的存在,比如过去我们做纪录片以前是因为没有人去拍摄他们,没有人去讲他们的故事,但是到后面他们自己就可以在社媒平台发声了,那么他为什么需要你?

而当每个人都在发出声音的时候,话语权还需要在某个编辑的手上吗?我们应该发出什么样的声音?跟大家一起去成长?这些问题是后期包括VICE转型成BIE之后,我持续在跟同事们讨论的事情。

gezi:VICE大概是在 18 年左右离开中国的,离开的时候,你的心情如何?

madi:我觉得当然必然会有这个结果,精彩的也都精彩过了,那当时其实你会意识到这个事情是不可避免的。但是我还是有一点遗憾,会希望它能够正式地离开中国,这样子去好好地告别,但是并没有。事实是VICE中国非常急速的转向了一个新品牌,大家并没能好好的消化,也没能想好要如何做转变。

gezi:当 VICE 退出中国以后,它变成了谁?

madi:变成了BIE,别的。更加的从本土出发,从本土的声音出发去讲述中国青年文化。

VICE到 BIE 发生了一个非常重要的变化,因为VICE后期开了很多细分的频道,其中有一个就是叫Broadly的女性频道,它会探索女性视角下的文化、社会和政治议题,内容涵盖性别平等、性教育、身体自主权等。比如制作了一系列关于全球女性抗议运动的深度报道,发布了关于女性健康的专题视频。

Broadly的主编是女性,在一些非常凶猛的故事里面出现的主持人,拍摄团队其实都是女性,这些女孩子给我留下非常深刻的印象,我觉得她们的一个共同性就是好玩,性感且有知识,这非常有启发,于是在转向 BIE 的过程里面,我们也想去做一个女性的内容。

gezi:BIE这个品牌给我留下很深刻的印象,就是你们有一个女性频道,“别的女孩”。

madi:说到这个,就要提到“别的女孩”的第一任编辑Alexwood。Alex是现在比较有名的播客“别任性”的主播,“别任性”最早也是从BIE里孵化出来的一个播客。Alex是性别文化研究博士,一个非常需要参与到行动中的人,她带给我们的很多的观念的冲击,比如Alex会说,性别文化是一个视角,而加入一个新的视角来看所有的事情就是一种创新——在我们已经固化的讲故事、看世界的方式上加一个新的视角,然后这个视角会为我们已经熟悉的事物带来新的认识和新的感受。我觉得这是女性主义到今天为止最重要的东西。

gezi:我觉得 BIE 整个都是体现了你用一个新的视角,一个更加本土的视角去看现在的热点话题也好,社会现象也好,在某种程度上是和VICE是血脉相乘的——那么你有什么不满意的?

madi:环境一直在发生变化,每一个社交媒体平台出现的时候,我觉得它的审查机制都会更严格一点。同时街头文化在中国也逐渐成为了一个生活方式,当这个东西变成潮流文化的时候,我觉得就有一些东西失去了吧。前面说到媒体的钱来自品牌,这几年广告商的需求也在发生变化,做内容的空间会一再收窄,然后更多的是指向卖货,诉求也会变得逐渐卷起来了,包括一些平台的迭代在中国的发生都非常的快速。

现在回看,我会觉得说 global VICE 一定也面临了这个冲击,但是它也并没有选择去变成TikTok,而选择去继续做更深入的新闻,可能来说某种程度导致了它的破产。

gezi:所以我理解你是从 17 年, 18 年开始对于媒体在现在这个社会环境中它的作用、它的角色,以及你在其中能够扮演什么样的角色开始了这个思考。

madi:对,我在这几年做BIE的过程里逐渐去思考的。我发现对于一个内容人来说,有一个明确的目的非常重要,你为什么要做这个内容?你想要跟谁发生对话?媒体的功能性在哪里?我能制造什么样的连接?比起争论,我更在乎有行动在发生,如果没有一个好的反馈和互动的话,我会觉得很迷茫。

在所有种种的这些转变和冲击之下,我目前能够得到一个结论,就是我想把自己缩的更小一点,我想把自己变得更灵活一点。

gezi:这个事情其实我们也聊了很久了,我觉得可以以后再展开聊聊,经历过前互联网时代的我们这批媒体人,在虚拟网络时代的感受。我是2013年离开媒体的,跳出来以后,我发现我们那时候虽然是很幸运,但也是真的是被浪潮裹着往前走,是有些混沌的,包括其实VICE也是这样的。但是事物的发展总是走到了一个点就会需要要跳出来,看一看,这个事情到底是不是自己最想要做的,它能不能真正满足最核心的需求?我觉得大家在 2024 年都到了这个点。

madi:前面很长的时间,我们一路跟随这个新媒体,互联网媒体的变化,对于究竟应该做什么样的策略转变其实是没有空间去想,然后就一路尽力的做到了现在。最近刚刚有一点时间能够停下来想一想。

我并不想拿VICE当做一个怀旧性来谈,其实VICE的起起落落,这个“落”不是意味着失败,而是意味着经历一个痛苦,这个痛苦会令它反思,让它去重新去思考最重要的是什么。我们今天看到VICE又开始重新出版杂志,Shane Smith也在尝试新方向,用以更轻量的方式在做新的谈话节目,这跟我们自己现在的体感也非常一致,挺让人拭目以待的!也就是说,大家应该都经历了某种思考,对于该怎么样转变,该怎么样去把我们以前的在所谓的幸运中积累的这种能量拿到现在,来去反馈给这个世界。

gezi:今天早晨我还在喝咖啡的时候看了一下Jackass之前的创始团队大家现在都在干什么?谁死了谁还活着?就发现很好玩,有几个人确实是因为行为问题,所以他入狱了,或者说终止了,但也有人变成了速食者,变成了小动物保护协会的倡导者,就是大家还都是在用自己积累下来的能量和号召力再去转换一个角色,继续去努力。

这期我觉得聊得也很多了,讲讲接下来你想要做什么?

madi:简单来说,现在就是缩小自己去看看,作为我们个人可以表达些什么。就我会老说可能我们想做OOUS,也就是想做一个内观,通过去梳理自己,能够跟大家分享这番经历和一些想法,去看到后面想要去发展些什么,希望它能够开花结果。

同时我自己以前有那么多一直摆在那里的摄影,想要把它们整理成书。这件事其实在开启VICE前,我就告诉自己说我得把它做出来,结果就一拖就是十年,到了现在。

采访人:鸽子

被采访者:madi

照片:madi